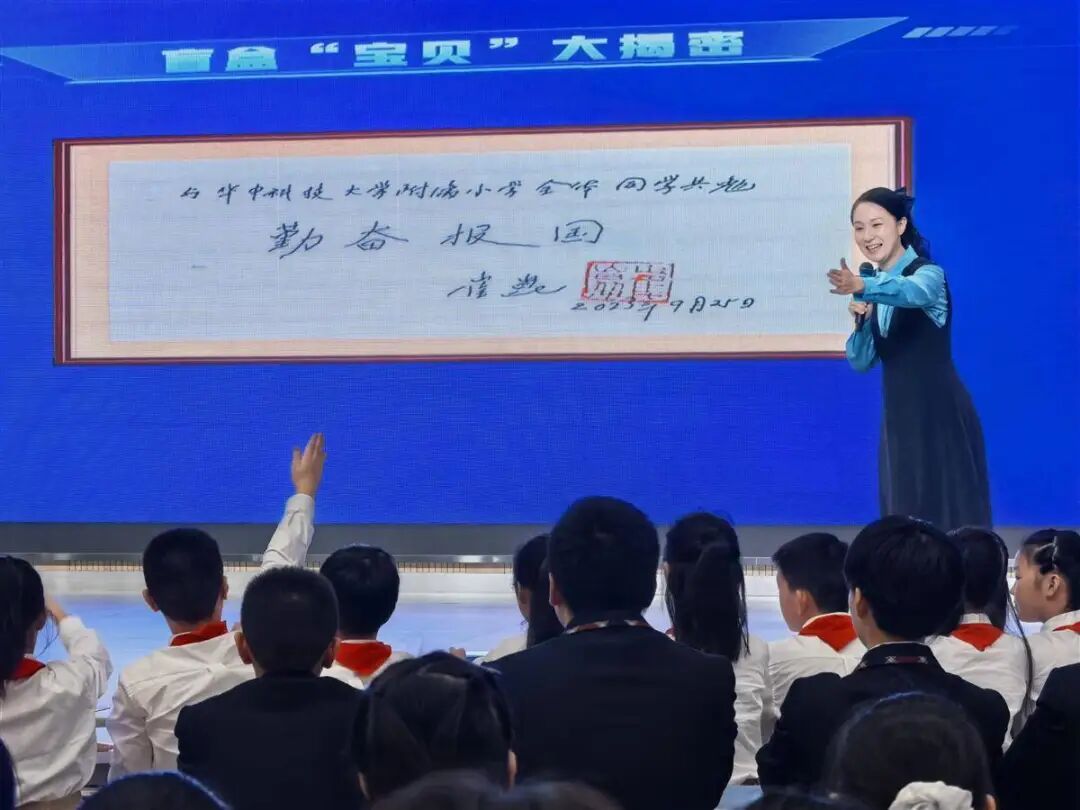

“科学家是什么样的人?台上的人形机器人“聪聪”与屏幕上的智能学伴“楚楚”配合授课教师,运用“盲盒探秘”互动游戏引导着学生自己讲述赵梓森院士研发光纤、崔崑院士钢铁报国的故事,并从中解码科学家们的成长历程,将抽象的科学家精神化作清晰的知识图谱。来自华中科技大学附属小学的杨晓婧老师用这样充满互动、趣味的方式,让孩子们了解到:“原来科学家是这样的!”

9月18日上午,大中小学思政课一体化改革试点观摩交流活动(湖北站)在武汉市神龙小学(湖畔校区)展开,来自教育部社科司、部分省的代表们与我省师生、教育工作者们共同观摩一体化教学展示,看如何同上一堂跨越学段的“科学家精神”大思政课。当天下午,专题研讨会在江汉大学科创大楼举行。教育部社科司、省教育厅负责同志、江汉大学党委书记覃道明、副校长李卫东等参加。

从机器人助教到AI思辨的“精神接力”

“未来是否可以用化学的方式拆除高架桥?”初中学段,武汉市常青树实验初中的秦红蜜老师运用智能学伴“楚楚”,与同学们共同开展“城市更新我来做”的项目式学习,引导学生通过身边的工程实践案例——谢先启院士的技术迭代历程,体会“求实创新”的科学内核。让学生在解决方案的设计中、亲身实践的体验中,感知“科技以人为本”的温度。

高中学段,武汉市水果湖高中涂莹老师,引导学生与智能学伴“楚楚”围绕“科学的追求,是止于求真还是更应归于向善?”展开激辩,议题式教学推动着学生思考“科技发展不是非黑即白的单选题,而是‘求真’与‘至善’的双向奔赴,我们要学会在复杂中寻求真理”,引领学生深入理解科学家精神的内涵。

大学学段,江汉大学马克思主义学院陈熙老师,以对“科技何以向善”的追问启发思考,通过历史镜像,深刻揭示科技异化与科技向善的本质区别,在现实观照中引导学生思考科学家的价值选择和科学家精神的内在本质,激励青年人在中国式现代化的征程中勇担科技强国之责。“科学家精神,最终是求真与向善的统一。”一名学生在课后说。

这堂贯穿四个学段的思政课,犹如一场“精神接力”,用生动故事启蒙小学生情感,用项目体验提升初中生认知,用议题辩论强化高中生思维,用学理阐释达到精神内化和价值观塑造。

神龙小学五年级的杨同学听得入迷,“机器人太有意思了,我一直盯着它,长大了我也想当科学家,也向各位院士爷爷学习他们的精神。”一旁的李同学说,拆桥太酷了,跟大片似的!我也要好好学习,将来也用科技拆桥拆楼房。

“这堂课精准契合各学段学生的认知规律与成长需求。”武汉大学教授李楠听完课后说,课程构建了小学学段“我来讲”、初中学段“我来感”、高中学段“我来辩”和大学学段“我来悟”的教学情景框架,课程整体设计兼具思想深度、实践温度与创新力。省外的观摩代表们也对课程进行了高度肯定,纷纷请教课程“背后的故事”。

据悉,江汉大学作为湖北省大中小学思政课一体化改革试点高校、武汉市大中小学思政课一体化共同体建设综合改革试验区牵头高校,“牵手”一批大中小学开展改革试验。学校与教育部“大思政课”实践教学基地“武钢一号高炉”结对共建;发挥武汉红色文化资源丰富的独特优势,建设了以“英雄中国”为代表的时代“金课”;倾心打造的“精绣河山”思政大课在人民网“大思政课”云平台、《人民日报》少年客户端开讲,收看人数达2000万。下一步,江汉大学将持续推动数字赋能大中小学思政课一体化教学,为打造大中小学思政课一体化共同体建设“样板工程”贡献更多江大力量。

信息来源:湖北省教育厅 湖北日报 武汉市教育局 江汉大学党委宣传部 马克思主义学院